吡唑酮类包括氨基比林、安替比林、安乃近、保太松、羟基保太松等。此类药物中毒多因误服过量,或长期应用较大剂量所致,少数病人虽用治疗量,亦可发生严重的中毒反应 [详细]

吡唑酮类中毒是因为一些毒物可引起机体的缺氧,进一步使机体器官的机能代谢发生障碍,出现中毒现象。毒物引起缺氧的原因为:1、毒物抑制了呼吸机能。如抑制或麻痹了呼吸中枢,或由于毒物引起喉头水肿、支气管痉挛、呼吸肌痉挛及肺水肿等 [详细]

吡唑酮类中毒可出现恶心、呕吐、盗汗、皮疹、粒性细胞减少、血小板减少、胃肠道出血、血尿、凝血酶原时间延长、肝肾功能损害、发绀、谵妄、惊厥、休克、昏迷等,或有溶血性贫血、再生障碍性贫血、发热等 [详细]

吡唑酮类中毒应该做哪些检查?简述如下:1、血常规表现为全血细胞减少。2、尿常规尿蛋白阳性。3、大便常规大便潜血可阳性。4、血液生化抽搐导致横纹肌损伤的相关指标(如肌酸激酶、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶等)可明显升高;肝肾功能指标异常 [详细]

口服吡唑酮类药物中毒时,应立即用0.5%的活性炭悬液、1∶5000的高锰酸钾溶液或微温水洗胃(注意操作轻柔,避免加重消化道损伤),酌用硫酸钠导泻,保暖、吸氧,必要时用止痉药物,并作静脉补液 [详细]

吡唑酮类中毒引发什么疾病?简述如下:1、胃肠反应。最常见的为恶心、上腹不适、呕吐、腹泻。饭后服药可减轻。大剂量可引起胃、十二指肠出血、溃疡,溃疡病者禁用。2、水钠潴留。保泰松能直接促进肾小管对氯化钠及水的再吸收,引起水肿 [详细]

吡唑酮类药品注意保管,避免误服,防止儿童或精神异常者接触。吡唑酮类药品中毒严重危害健康,因此一旦发现误食一定要及时就医 [详细]

吡唑酮类中毒患者洗胃后3~5天,以米汤、面汤、牛奶等流质饮食为主,随病情好转可吃稀面粥、米粥、菜汤、软面条等半流质饮食,身体完全康复后再恢复正常饮食 [详细]

吡唑酮类中毒患者洗胃后3~5天,以米汤、面汤、牛奶等流质饮食为主,随病情好转可吃稀面粥、米粥、菜汤、软面条等半流质饮食,身体完全康复后再恢复正常饮食...[详细]

2020-01-08 14:02:34吡唑酮类药品注意保管,避免误服,防止儿童或精神异常者接触。吡唑酮类药品中毒严重危害健康,因此一旦发现误食一定要及时就医...[详细]

2020-01-08 14:02:35吡唑酮类中毒引发什么疾病?简述如下:1、胃肠反应。最常见的为恶心、上腹不适、呕吐、腹泻。饭后服药可减轻。大剂量可引起胃、十二指肠出血、溃疡,溃疡病者禁用。2、水钠潴留。保泰松能直接促进肾小管对氯化钠及水的再吸收,引起水肿...[详细]

2020-01-08 14:02:35口服吡唑酮类药物中毒时,应立即用0.5%的活性炭悬液、1∶5000的高锰酸钾溶液或微温水洗胃(注意操作轻柔,避免加重消化道损伤),酌用硫酸钠导泻,保暖、吸氧,必要时用止痉药物,并作静脉补液...[详细]

2020-01-08 14:02:34吡唑酮类中毒应该做哪些检查?简述如下:1、血常规表现为全血细胞减少。2、尿常规尿蛋白阳性。3、大便常规大便潜血可阳性。4、血液生化抽搐导致横纹肌损伤的相关指标(如肌酸激酶、谷丙转氨酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶等)可明显升高;肝肾功能指标异常...[详细]

2020-01-08 14:02:34吡唑酮类中毒可出现恶心、呕吐、盗汗、皮疹、粒性细胞减少、血小板减少、胃肠道出血、血尿、凝血酶原时间延长、肝肾功能损害、发绀、谵妄、惊厥、休克、昏迷等,或有溶血性贫血、再生障碍性贫血、发热等...[详细]

2020-01-08 14:02:34吡唑酮类中毒是因为一些毒物可引起机体的缺氧,进一步使机体器官的机能代谢发生障碍,出现中毒现象。毒物引起缺氧的原因为:1、毒物抑制了呼吸机能。如抑制或麻痹了呼吸中枢,或由于毒物引起喉头水肿、支气管痉挛、呼吸肌痉挛及肺水肿等...[详细]

2020-01-08 14:02:34吡唑酮类包括氨基比林、安替比林、安乃近、保太松、羟基保太松等。此类药物中毒多因误服过量,或长期应用较大剂量所致,少数病人虽用治疗量,亦可发生严重的中毒反应...[详细]

2020-01-08 14:02:35

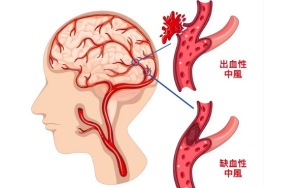

简介炎炎夏日如何预防脑卒中?季高血压高发的原因是什么?高温天气人的代谢比较快,人的血压也容易出现波动。高温天气,尤其是高温天气作业的劳动人民,出汗比较多,血液的化学成分就会出现变化,往往是出现粘滞性比较高。...[详细]

简介哪些情况不能献血或要延期献血?哪些情况暂不能献血?献血首先应该满足男性体重≥50公斤,女性体重≥45公斤,年龄在18-55周岁,既往无献血反应等条件。不能献血的人可分为两种,分别为暂时不能献血人群以及永久不能献血人群。...[详细]

简介糖尿病并发症有哪些症状?能治好吗?糖尿病的并发症分为急性并发症和慢性并发症。急性并发症主要有糖尿病酮症酸中毒、高渗性高血糖状态。慢性并发症有糖尿病心血管病、糖尿病性脑血管病、糖尿病神经病变、糖尿病视网膜病变、糖尿病足、糖尿病肾病、感染等。...[详细]