儿童期多动综合症又称注意力缺陷多动症,或脑功能轻微失调综合征,是一种常见的儿童行为异常疾病。这类患儿的智力正常或基本正常,但学习、行为及情绪方面有缺陷。本病男孩多于女孩,好发年龄6-14岁 [详细]

儿童期多动综合征至今不明,可能是多因素的结果。 1、遗传因素:研究表明,患儿的父母、同胞和亲属中患本病或其他精神疾病者明显高于对照组,孪生子研究发现单卵孪生子的多动症同病率达100%,而异卵孪生子的同病率仅占17% [详细]

儿童期多动综合征以动作过多和注意力不集中为主,并有其它症状的一种或多种。 1、活动过多 大多数开始于幼儿期,入学后更为明显 [详细]

儿童期多动综合征的脑电图检查结果异常率为58.4%,12岁以前的比12岁以后的异常率更为明显。异常波型最常见的表现为脑电图的不成熟,即慢波增多、波幅增高、频宽加大、左右不对称、调节不佳 [详细]

儿童期多动综合征的治疗方法主要有: 1、认知行为治疗 该疗法对控制多动行为、冲动控制和侵略行为有效 [详细]

多动综合征的儿童长大后,近一半儿童的多动现象会消失,但半数以上多动症儿童的一些症状,如注意力不集中、冲动任性可持续长久。青年时可表现为学业荒废、社会适应不良、情感幼稚等;成年时出现价值感低下、自尊性差、人际关系紧张、社会经济状况不良 [详细]

预防儿童期多动综合征,一般从以下措施入手。 1、加强围产期保健,防止妊娠期疾病及产伤,不得近亲婚配。 2、孩子出生后注意饮食调理,增强体质。 3、家长与老师应努力营造一个和谐、温馨的家庭和社会环境 [详细]

儿童期多动综合征的饮食注意事项有: 1、多食含锌丰富的食物。锌是人体内的微量无素,与人体的生长发育密切有关。锌缺乏常使儿童食欲不振、发育迟缓、智力减退。常吃含锌丰富的食物,如蛋类、肝脏、豆类、花生等对提高智力有一定帮助 [详细]

儿童期多动综合征的饮食注意事项有: 1、多食含锌丰富的食物。锌是人体内的微量无素,与人体的生长发育密切有关。锌缺乏常使儿童食欲不振、发育迟缓、智力减退。常吃含锌丰富的食物,如蛋类、肝脏、豆类、花生等对提高智力有一定帮助...[详细]

2020-01-08 17:36:49预防儿童期多动综合征,一般从以下措施入手。 1、加强围产期保健,防止妊娠期疾病及产伤,不得近亲婚配。 2、孩子出生后注意饮食调理,增强体质。 3、家长与老师应努力营造一个和谐、温馨的家庭和社会环境...[详细]

2020-01-08 17:36:50多动综合征的儿童长大后,近一半儿童的多动现象会消失,但半数以上多动症儿童的一些症状,如注意力不集中、冲动任性可持续长久。青年时可表现为学业荒废、社会适应不良、情感幼稚等;成年时出现价值感低下、自尊性差、人际关系紧张、社会经济状况不良...[详细]

2020-01-08 17:36:50儿童期多动综合征的治疗方法主要有: 1、认知行为治疗 该疗法对控制多动行为、冲动控制和侵略行为有效...[详细]

2020-01-08 17:36:50儿童期多动综合征的脑电图检查结果异常率为58.4%,12岁以前的比12岁以后的异常率更为明显。异常波型最常见的表现为脑电图的不成熟,即慢波增多、波幅增高、频宽加大、左右不对称、调节不佳...[详细]

2020-01-08 17:36:49儿童期多动综合征以动作过多和注意力不集中为主,并有其它症状的一种或多种。 1、活动过多 大多数开始于幼儿期,入学后更为明显...[详细]

2020-01-08 17:36:50儿童期多动综合征至今不明,可能是多因素的结果。 1、遗传因素:研究表明,患儿的父母、同胞和亲属中患本病或其他精神疾病者明显高于对照组,孪生子研究发现单卵孪生子的多动症同病率达100%,而异卵孪生子的同病率仅占17%...[详细]

2020-01-08 17:36:50儿童期多动综合症又称注意力缺陷多动症,或脑功能轻微失调综合征,是一种常见的儿童行为异常疾病。这类患儿的智力正常或基本正常,但学习、行为及情绪方面有缺陷。本病男孩多于女孩,好发年龄6-14岁...[详细]

2020-01-08 17:36:50

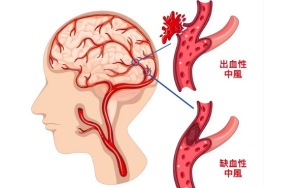

简介炎炎夏日如何预防脑卒中?季高血压高发的原因是什么?高温天气人的代谢比较快,人的血压也容易出现波动。高温天气,尤其是高温天气作业的劳动人民,出汗比较多,血液的化学成分就会出现变化,往往是出现粘滞性比较高。...[详细]

简介哪些情况不能献血或要延期献血?哪些情况暂不能献血?献血首先应该满足男性体重≥50公斤,女性体重≥45公斤,年龄在18-55周岁,既往无献血反应等条件。不能献血的人可分为两种,分别为暂时不能献血人群以及永久不能献血人群。...[详细]

简介糖尿病并发症有哪些症状?能治好吗?糖尿病的并发症分为急性并发症和慢性并发症。急性并发症主要有糖尿病酮症酸中毒、高渗性高血糖状态。慢性并发症有糖尿病心血管病、糖尿病性脑血管病、糖尿病神经病变、糖尿病视网膜病变、糖尿病足、糖尿病肾病、感染等。...[详细]